メールマガジン「Nutrition News」 Vol.264 2025年11月4日発行

「野生鳥獣対策として注目されるジビエ」

「ジビエ(gibier)」とは、食用として利用されるシカ、イノシシ、クマ、カモなどの野生鳥獣やその肉を意味するフランス語です。ヨーロッパでは、貴族の伝統料理としてジビエが用いられてきた歴史があります。現在でもフランス料理などでジビエが使われるほか、ノーベル賞受賞者の晩餐会でメインディッシュとしてシカ肉がふるまわれることも有名です。

日本人にとってジビエはあまりなじみのないものに思われますが、日本にも古くから狩猟肉を食べる文化がありました。肉食が禁忌とされていた江戸時代には、“もみじ(シカ肉)”や“ぼたん(イノシシ肉)”など植物名の隠語を使用し、ごまかして食べていたといわれています。

野生鳥獣のジビエ利用

近年、野生鳥獣による被害が私たちの暮らしを脅かす社会問題となっています。その背景として考えられているのが、地球温暖化で野生鳥獣の越冬できる地域が拡大したことなどによる個体数の増加です。特に今年は全国各地でクマによる被害が相次いでおり、環境省の速報では、今年4月~9月の6か月間で108名がクマに襲われ、そのうち5名が亡くなっています。

人身被害だけでなく、農作物への被害も深刻です。野生鳥獣による農作物の被害額は年間164億円にのぼり(令和5年度)、これらの被害が経済的な損失だけでなく、営農意欲の減退や耕作放棄地の増加にもつながっています。また、森林の下層植生(低木や草本)が食害されると地面がむき出しになります。その結果として降雨時に土壌流出をおこし、地中に保水される水が少なくなるため、森林の土壌が貧弱になるなど、環境面にも影響を及ぼします。これらの問題に対し、国では野生鳥獣の捕獲の強化を図っており、シカやイノシシにおいてはその生息数を令和10年までに平成23年度水準より半減することを目標としています。

そのような中、注目されているのが、捕獲した野生鳥獣のジビエ利用です。これまで廃棄していた捕獲鳥獣を地域資源として利用するというこの取り組みは、安心して農業を続けられる環境をつくると同時に農山村地域の所得向上も期待できる、“いただいた命を無駄にしない”有害鳥獣対策ともいえるのです。

栄養面の魅力

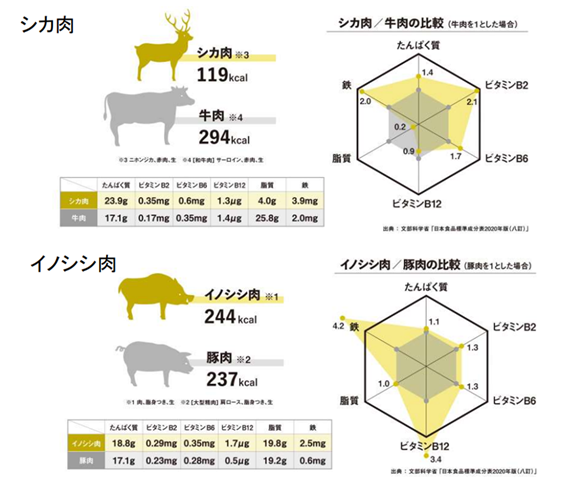

ジビエは栄養の面でも魅力のある食材です。例えば、シカ肉は牛肉に比べて脂質が少なく、たんぱく質、ビタミンB2、ビタミンB6、鉄が多く含まれます。また、イノシシ肉と豚肉を比較すると、たんぱく質や脂質はほぼ同じ量であるのに対して、ビタミンB群や鉄はイノシシ肉の方が多く含まれます。

令和7年9月版「知って!楽しむ!ジビエ」(農林水産省)より

安全・安心なジビエの提供に向けた取り組み

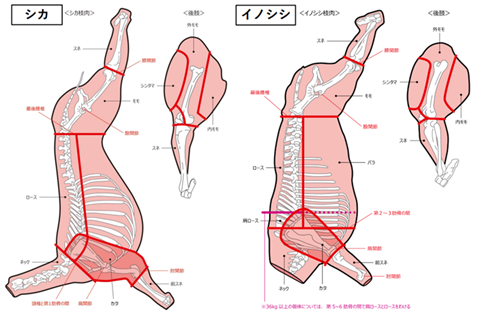

野生動物を食用として利用する場合、狩猟から食肉処理、販売、消費に至る各過程において十分な衛生管理が必要です。厚生労働省は平成26年に策定した「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」のなかで、食用の野生鳥獣肉の安全性を確保する上で留意すべき点や具体的な処理補法を示しています。また、このガイドラインに基づいた衛生管理を行うほか、規定されたカットチャート(※)を遵守するなどの基準を満たしたジビエ製品を認証する「国産ジビエ認証制度」もあり、令和7年10月現在、全国で32の食肉処理施設が認証を受けています。

※カットチャート…精肉を処理する際、一定の形に成形するために基準とする図。

国産ジビエ認証制度 別表4「国産ジビエ認証制度 カットチャート」(農林水産省)より

さらに、農林水産省では、令和5年よりジビエハンター育成のための研修制度を行っています。例えば、捕獲の際に腹部が撃たれた個体(胃の内容物が漏れ出し肉の汚染につながる)、放血が適切に行われていない個体(肉質が低下する)、速やかにジビエ処理施設に搬入されなかった個体(菌が増殖する)などでは、食用に適さないためジビエ処理施設に受け入れてもらえずに捨てられることにつながります。前述のガイドラインにおいても、狩猟しようとする(狩猟した)野生鳥獣について、外見上の異常(奇形、寄生虫、脱毛、大きな外傷など)や下痢、足取りのおぼつかなさなどがある場合は食用に供してはならない旨が記載されており、ジビエの利用を拡大するうえで、衛生管理の知識をもつ捕獲者(ジビエハンター)の育成は重要であるといえるでしょう。

令和5年度における野生鳥獣のジビエ利用量は2,729トンで、平成28年度と比較して2.1倍に増加しているものの、捕獲個体数に占めるジビエ利用の割合は1割程度と低い状況です。その背景には、東北など処理加工施設の少ない地域があることや、衛生管理の高度化、人材の安定確保などの課題があります。農林水産省では、これらの課題を解決し、捕獲鳥獣をペットフードも含め無駄なく利用し消費につながることで、令和11年度には4,000トンをジビエ利用することを目標としています。

参考

R07年度におけるクマの人身被害件数[速報値](環境省)

https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/effort12.html

ジビエ利用拡大コーナー(農林水産省)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/index.html

国産ジビエ認証制度(農林水産省)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/ninsyou.html

野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/GLhonbun_1.pdf

野生鳥獣の増加による被害の対策(国立研究開発法人国立環境研究所)

https://adaptation-platform.nies.go.jp/data/measures/db-073.html