メールマガジン「Nutrition News」 Vol.261 2025年8月1日発行

第72回栄養改善学会学術総会 ランチョンセミナー直前特別企画

「百寿者が全国平均の3倍!京丹後の長寿の秘密とは?(前編)」

令和7年9月12日(金)~14日(日)、東京農業大学世田谷キャンパスにて第72回日本栄養改善学会学術総会が開催されます。今回の学術総会は、「健康寿命の延伸を目指して ~実践栄養学のエビデンス構築と展開~」をテーマに、健康寿命の延伸における栄養・食生活の管理と実践などについて、多くの講演や研究報告などが予定されています。

当財団は、この学術総会に参加される方を対象としたランチョンセミナーを9月13日(土)に実施します。講師には京都府立医科大学 教授の内藤裕二先生をお招きし、腸内細菌と健康長寿の関係について、内藤先生が手がけられる「京丹後長寿コホート研究」の成果を踏まえてご講演いただきます。

京都府の北部、日本海を望む京丹後市は百寿者(100歳以上の長寿者)が全国平均の約3倍という長寿のまち。それも、単に長寿なのではなく、健康な長寿者が多いことで注目されています。その京丹後の人々の健康長寿の要因を探る研究「京丹後長寿コホート研究」とはいったいどのような研究なのでしょうか。そして、そこからどのようなことが分かってきたのでしょうか?

2,000項目もの情報から長寿の秘密を探る

もともと、コホート(cohort)とは、古代ローマにおける数百人からなる歩兵隊の一単位を意味する言葉で、疫学では“一定期間にわたって追跡される集団”という意味で使われています。つまり、コホート研究とはある集団を一定期間にわたって追跡して行うもので、具体的には、仮説として考えられる要因を持つ集団と持たない集団を追跡し、病気の発症率や死亡率などを比較することで、仮説要因との関連を検討する研究手法をいいます。

京丹後市では、2017年より京都府立医科大学をはじめとした全国13大学との連携のもと、健康長寿の背景因子を明らかにすることを目的とする「京丹後長寿コホート研究」を実施しています。この研究では65歳以上の地域住民を対象に、家族構成や婚姻状況、学歴などの生活に関する情報のほか、食事や生活習慣、身体組成、血液検査、腸内細菌など2,000項目にも及ぶ情報を収集し、様々な視点から健康長寿の要因を探っています。そのなかで、内藤先生がおもに担当されているのが、腸内細菌叢の研究です。

内藤先生は、2017年に当財団の学術研究助成金を受贈されました。その受贈研究である「京丹後地域百寿者コホートを対象にした健康長寿に関連する腸内細菌叢解析」は、現在大きな成果をあげている京丹後長寿コホート研究の礎ともいえる研究です。

京丹後長寿コホート研究の基盤を担った受贈研究

京丹後の高齢者を含む京都府在住の成人277名(男性138名、女性139名)の便から細菌のDNAを抽出し、次世代シーケンサー(塩基配列を高速で読み取る装置)を用いて解析するという方法で、性別、年代別、ブリストル便性状スコア(※)別の腸内細菌叢を解析した結果、次のようなことが明らかになりました。

- 性・年代に関わらず、α多様性(腸にいる菌種の数や菌の数)は変わらなかった。

- 一方、男性と女性では、腸内細菌叢のβ多様性(腸内にいる菌種の構成)に有意な差が認められ、日本人の腸内細菌叢には性差があることが明らかになった。

- 門レベルの解析では、男女ともにファーミキューテス、バクテロイデテス、アクチノバクテリア、プロテオバクテリアの4門に属する菌が特に多かった。

- 属レベルの解析では、男性ではプレボテラ、メガモナス、フソバクテリウム、メガスファエラの割合が女性に比べて高く、女性ではビフィドバクテリウム、ルミノコッカス、アッカーマンシアの割合が男性に比べて高かった。

- ブリストル便性状スコア(※)では、約50%がスコア4(正常便)であった。女性ではスコア1、2(硬便)の割合が20%弱と高く、男性ではスコア5、6(正常~軟便)が3分の1を占め、その傾向は若年層で顕著であった。

ブリストルスコアと腸内細菌叢には大きな関連はみられなかった。

※ブリストル便性状スコア:便の性状・硬さを7段階に分類して評価する世界共通の基準。数字が小さいほど便が硬く、大きいほど水っぽい便であることを示す。スコア1~2は硬便、3~5は正常、6~7は軟便とされている。

腸内細菌叢の解析手法を確立するとともに、研究の基盤となる300人程度のデータベースを作ることを目標として行われたこの研究が、京丹後の長寿の秘密を腸内環境の視点から探る第一歩となり、研究はその後さらなる発展を遂げていくこととなります。(後編に続く)

【参考】生物の分類

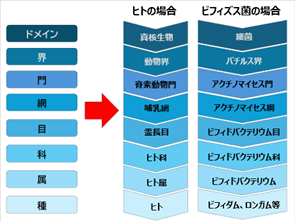

生物は、その特徴や性質によって「ドメイン」→「界」→「門」→「網」→「目」→「科」→「属」→「種」の8つの階層に分類されています。

上の階層ほど広い範囲の分類となり、下の階層ほど細分化された分類になります。

注:本記事中の細菌の名称は研究当時の名称であり、国際原核生物命名規約によって現在は変更されているものもあります。